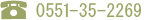

前回のブログでも紹介させていただいた、韮崎市のランタサルミログハウス U様のお宅の室内環境のデータを見ていると、ログハウスの断熱効果や調湿効果、また一度温まると冷めにくい蓄熱効果など、木の家の持つ性能が充分に発揮されていることがわかります。

この冬のデータですが、24時間、20℃以下はほとんど見られず、1月になって外気温は下がっていますが、暖房の設定温度を落として使用されているそうです。

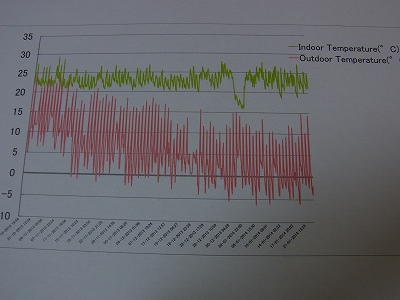

湿度も安定しています。

外の湿度を示す、赤いラインの上下動に比べて安定しています。

湿度が安定している家は、暮らしやすいですね。

「ログハウスは寒い」 と言われることがありますが、このデータからは、ログハウスは保温と調湿に優れた暖かい家だと断言できます。

違いはどこにあるのでしょうか?

また、最近、「外観は似ているけどランタサルミのログハウスはどこが違うの?」と聞かれることが多いのですが、こちらの違いは?

というわけで、今回は、その大きな違いの中の3つ、基礎・ログの加工・2階の作り方についてお話をさせていただきますが、どうして、その違いが分かりにくいかと言いますと、その3つとも完成後は隠れてしまうからなんですね。

それでは、まず基礎工事から

U様のお宅の基礎は、基礎の外側で断熱をする基礎断熱を採用しています。

こちらでは、一体打ちのベタ基礎を基礎の内外で断熱しています。

こうすることで、地面にもともとある、地中熱を利用することができ、韮崎市だと真冬でも床下は10℃から下がることはありません。

真冬の床下に10℃の無料熱源があるのと同じことですから、蓄熱効果はさらに高まることになります。

基礎工事に関して、蓄熱効果は高いですが、完成後は、他の住宅との違いはわかりません。

次は、ログハウスの主要構造でもあるログ材の加工について。

ランタサルミのログの組上げ風景ですが、ログ材の上の部分に2本の気密パッキンを貼っています。

また、ログの交差部は右側だけ欠きこみが深くなっているのも見えますね。

この二つの加工で、ログハウスの弱点でもあった、気密性や水密性を向上させています。

こちらのログの加工に関しても、組み上がってしまえば、どのメーカーでも同じに見えますが、ここの出来が良いので、木材の断熱・調湿・蓄熱効果で上記データのような結果を得ることができます。

続きましては、2階の作り方について。

ランタサルミログハウスでは、ほとんどのプランで2階はツーバイ工法で作っています。

ログハウスですが、ログの組上げは1階の壁までとして、2階部分は気密・断熱をとりやすいツーバイ工法を採用しています。

いわゆる、壁のすべてをログで組上げる総ログではありません。

1階部分のログ部材の加工精度に加えて、2階から上では、断熱・気密をしっかり確保します。

壁は100mm、天井は175mmのウレタン吹付け断熱を行います。

さらに、断熱材の上から気密シートを貼り、気密テープでおさえていきます。

天井が貼られて、壁が仕上がると、違いはわからなくなってしまいます。

冒頭のデータが示す、蓄熱と調湿性能がうまく発揮できるのはこの、ログとツーバイの持つ特性の組み合わせによるものだと思われます。

ちなみに、U様のお宅は築15年の住まいを解体して、こちらのログハウスを建てられました。

前の家の解体工事もさせていただきましたが、解体時に見えていた壁の中はこんな状況でした。

アルミサッシの開口部にグラスウールの断熱材です。

断熱材の厚み、隙間もですが、窓の左側には断熱材が入っていませんね。

窓からは同じ林が見えていますが、日常感じる休息感は全く違うのではないかと思います。

同じく2階の作り方ですが、屋根面での通気も屋根材直下で全面換気が出来る構造になっています。

屋根面は直射日光を受けるため、主要構造部分である、合板が蒸れたり腐ったりするのを防いでくれます。

こちらも、屋根材が仕上がってしまえば見えなくなる部分です。

というわけで、U様にいただいた、この冬の室内環境のデータから、どうしたら、木材の持つ性能をこんなに生かせるのかを、基礎・ログの加工・2階の作り方の3つに分けて紹介させていただきました。

目に見える部分でも、庇をたっぷりかけて、木を守り、休息感を味わっていただきたいと思います。

長々と完成後には見えない部分のお話にお付き合いいただきましたが、ランタサルミの一番の違いは、見えるところも、見えないところも、快適さを求めて新しいことに挑戦し続けることだと思っています。

今回ご紹介した3つの違いは隠れて見えなくなってしまいますが、「ランタサルミはチャレンジ精神が違う」と言っていただけるように、そこは丸見え! でいきたいと思います!!

加えて、その違いが、ランタオーナー様の安心感や休息感につながりますように!